科学与技术的交叉融合,是推动人类文明进步的核心动力。

回望三次工业革命的历程,这条规律始终清晰可见 —— 从蒸汽机的轰鸣到电力的普及,再到信息技术的爆发,每一次重大突破都是科学发现与技术创新相互激荡的结果。

第一次工业革命的核心是蒸汽机,而它的演进史本身就是科学与技术交织的生动案例。早在瓦特之前,纽科门就发明了最早的蒸汽机用于抽水。这种机器的原理并不复杂:在一个密闭的汽缸里,烧开的水产生蒸汽,蒸汽的压力会推动活塞上升;但如何让活塞顺利下降呢?这成了当时亟待解决的问题。纽科门团队经过反复试验,想到了一个巧妙的办法 —— 用冷水冷却活塞顶部的缸盖。随着温度降低,缸内的蒸汽凝结成水,气压急剧变小,此时外界的大气压就像一只无形的大手,把活塞紧紧压了下来。

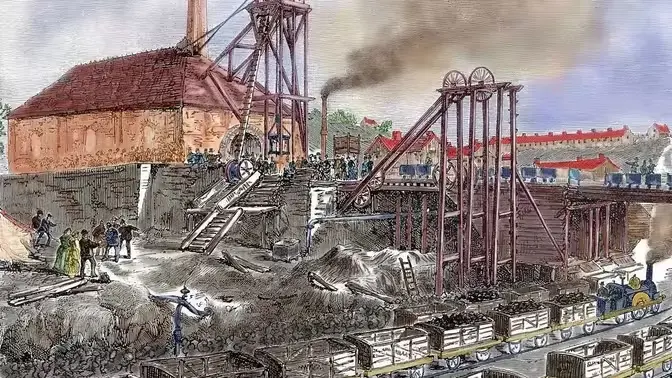

依靠这种一升一降的往复运动,纽科门蒸汽机实现了持续抽水的功能,在煤矿排水等领域发挥了重要作用,并且一用就是几十年。

不过,纽科门蒸汽机存在明显的缺陷,它每次工作都需要消耗大量的能源来加热汽缸,然后又要用冷水冷却,热效率极低,只能在煤炭资源丰富的地方才能勉强使用。真正让蒸汽机迈上新台阶的是瓦特的创新。1765 年,瓦特在修理纽科门蒸汽机时,敏锐地发现了效率低下的症结所在 —— 汽缸在加热和冷却的过程中浪费了太多热量。于是,他设计出了一个独立的冷凝器,让蒸汽在冷凝器中冷却,而汽缸则始终保持高温状态。这一改进使得蒸汽机的热效率提升了数倍。不仅如此,他还设计出独特的活动装置,将活塞的往复运动通过曲轴和齿轮转化为连续的转动。

这一看似简单的改动,却是技术上的重大突破,让蒸汽机从单纯的抽水工具变成了可以驱动工厂机器、火车、轮船的通用动力源,为工业生产提供了强大的动力支持。

但故事并未就此结束,蒸汽机的效率提升之路还在继续。瓦特改良后的蒸汽机虽然比纽科门蒸汽机先进很多,但效率依然有很大的提升空间。直到 1824 年,法国科学家卡诺提出了卡诺循环理论,这一科学理论揭示了热机工作的本质规律,指出了提高热机效率的关键在于增大高温热源和低温热源之间的温差。在卡诺循环理论的指导下,工程师们不断改进蒸汽机的设计,采用更高温度和压力的蒸汽,优化汽缸的结构,使得蒸汽机的效率不断提高。

如果说第一次工业革命让人类摆脱了体力劳动的束缚,那么第二次工业革命则通过电的广泛应用,彻底重塑了生产与生活的形态。而这一切的起点,是 19 世纪电磁学的一系列重大科学发现。1831 年,英国科学家法拉第发现了电磁感应现象:当磁铁靠近闭合的线圈时,线圈中会产生感应电流;当磁铁离开线圈时,线圈中同样会产生感应电流,只是电流的方向发生了改变。这一科学发现揭示了电与磁之间的内在联系,为电力的开发和利用奠定了理论基础。

但从科学发现到实际应用,还需要技术创新搭建桥梁。法拉第的实验装置非常简单,只是一个线圈和一块磁铁,产生的电流极其微弱,根本无法满足实际需求。关键问题摆在面前:如何持续地产生稳定且强大的电流?技术人员经过不懈的探索,想出了绝妙的方案:让磁场固定,让线圈在磁场中快速转动。为了将转动产生的电流从运动的线圈中引出来,他们又设计了电刷和换向器装置,使得电流能够稳定地输出。正是这一系列从科学发现到技术发明的转化,催生了世界上第一台实用的发电机。

随后,科学家们在电磁感应理论的基础上,进一步研究了电动机的工作原理。1873 年,比利时工程师格拉姆发明了实用的电动机,它能够将电能高效地转化为机械能。发电机和电动机的出现,让电能的生产、传输和利用形成了一个完整的体系。19 世纪末,交流电技术的发展解决了电能远距离传输的难题,使得电力能够从发电厂输送到千家万户和工厂车间。

电力开始渗透到工业生产和日常生活的方方面面,电灯取代了煤油灯,电动机器取代了蒸汽机,电话、电报等通讯工具也应运而生。这里的逻辑再清晰不过:科学发现提供了原理基础,技术创新则将原理转化为可实用的工具,二者的紧密结合引发了第二次工业革命,将人类带入了电气化时代。

第三次工业革命更是科学与技术深度融合的典范。它的背后,是 20 世纪基础科学的一系列重大突破,以及由此催生的新兴技术领域。在物理学领域,原子物理的研究揭示了原子核的奥秘,量子力学的建立解释了微观世界的运动规律,固体物理则深入探究了固体材料的结构和性质。这些科学理论看似抽象难懂,却为一系列重大技术发明提供了坚实的基础。

比如量子力学中的能带理论,它解释了为什么有些材料是导体,有些是绝缘体,而有些则是半导体。这一科学理论为半导体技术的发展指明了方向,1947 年,美国贝尔实验室的科学家根据能带理论,成功发明了晶体管,取代了体积庞大、能耗高的电子管,成为电子设备的核心元件。随后,在固体物理和材料科学的指导下,工程师们又发明了集成电路,将大量的晶体管集成在一小块半导体芯片上,使得电子设备的体积越来越小、性能越来越强、价格越来越低。

1887 年,德国物理学家赫兹通过实验验证了电磁波的存在,证实了麦克斯韦方程组的正确性。在此基础上,意大利工程师马可尼发明了无线电报,实现了远距离无线通讯。随着量子力学和电磁学的进一步发展,激光技术、光纤通讯技术、卫星通讯技术等相继问世,构建起了全球化的信息通讯网络。

技术的发展不断向科学提出新问题:集成电路的微型化已经接近纳米尺度,这要求人们更深入地理解量子隧穿效应等微观现象;高速通讯需要处理复杂的电磁兼容问题,推动着电磁学理论的进一步发展。这种 “科学指导技术、技术反哺科学” 的循环,让整个领域呈现出爆发式增长,将人类带入了信息时代。

回顾这三次工业革命,一个核心结论愈发清晰:科学与技术从来不是孤立存在的。科学为技术提供方向和原理,技术为科学提供工具和验证手段,二者如同车之两轮、鸟之双翼,唯有相互推动、彼此成就,才能让人类的认知边界不断拓展,让创新成果持续涌现。

推动世界进步的,从来不是单一的科学或技术,而是它们交织碰撞出的无穷力量,这种力量将继续引领人类在探索未知、创造未来的道路上不断前行。

融正配资-中国前十大证券公司排名-查配资App-配资门户网网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。